五十载风雨兼程,半世纪春华秋实。

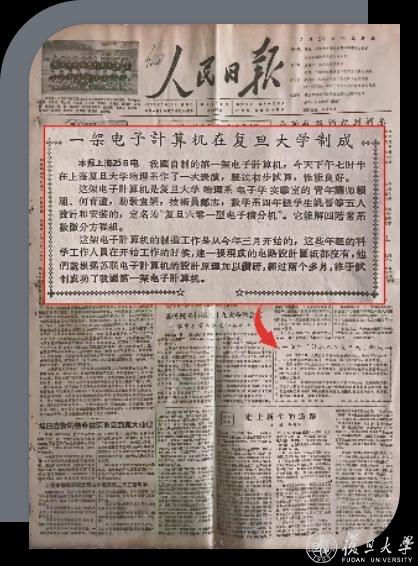

从1956年自主研制国内首台电子模拟计算机的“破冰之举”,到1975年计算机科学系的“擎旗而立”,复旦计算机人以“敢为人先”的魄力,在中国计算机事业的星空中刻下熠熠生辉的“复旦坐标”。

回望复旦计算机系建系的50年,从初创时在理化四楼埋头钻研到今天拥有六个本科专业、两个一级学科博士学位授权点的计算与智能创新学院,从中国系列计算机的策源地到国内高校最大的云上科研智算平台CFFF2.0……半个世纪的代码与梦想,在复旦计算机交织成璀璨的星河。

10月18日上午,复旦大学计算机建系五十周年大会在相辉堂举行。复旦大学校长、中国科学院院士金力致辞。上海市经济和信息化委员会副主任潘焱,复旦大学副校长、计算与智能创新学院院长汪源源,复旦大学首席教授、原计算机系系主任施伯乐,复旦大学首席教授、原计算机系系主任吴立德,复旦大学离休干部、计算机系退休教师罗文化,中国工程院院士邬江兴、柴洪峰,中国工程院外籍院士沈学民等出席仪式。

会上,“菁领人才”拔尖创新人才培养专项基金正式启动。计算机“101计划”上海工作组成立。先进金融图技术校企联合研究中心、数智港航校企联合实验室两所校企联合实验室、上海开放计算系统研究院、复旦大学先进计算系统研究院实体研究机构揭牌,一系列新举措,将为复旦大学计算学科的发展注入新动能。

拓荒:从“第一台”到“第一系”

复旦计算机的基因里,始终镌刻着“敢为人先”的开拓精神。复旦计算机学科的起步,可追溯至1956年——中国自主研制第一台电子模拟计算机“复旦601型电子积分机”。这台今天看来有些笨重的机器,犹如一颗火种,点燃了中国计算科学的黎明,发出一个民族科技自强的宣言。

此后,一系列“第一”接踵而至:1964年的国内第一批数字电子计算机“602型”,1971年的我国第一个高级语言编译系统“ALGOL-60编译器”。“那时候,我们是在一张白纸上作画。”老一辈计算机人回忆道,没有现成的技术,没有成熟的教材,只有一股“敢教日月换新天”的勇气。

1975年10月,复旦大学计算机科学系正式成立,成为全国高校中最早建立的计算机系之一,也是复旦有史以来规模最大的科系。这不是偶然,而是历史的必然选择。复旦人用近二十年的学术积累,为建系奠定了坚实基础。

跨越:从“单学科”到“大平台”

改革开放的春风吹遍神州,计算机科学迎来了黄金发展期。此后的每一个十年,计算机科学系都留下了坚实的足迹。

1979年,开始招收“计算机软件”和“计算机应用”专业三年制硕士研究生。1984年,邓小平同志听取计算机科学系鲍振东老师关于中文信息处理系统的汇报。当小平同志看到两位小朋友用高级语言编程、输入、打印时,意味深长地说:“计算机的普及要从娃娃抓起。”

1986年,批准设立计算机软件与理论专业博士点。1995年,设立上海市首个计算机科学与技术博士后流动站。这一时期,何永保、施伯乐、吴立德、张根度等前辈学者,在模式识别、智能控制、神经网络等领域开荒拓土,为后续学科腾飞奠定坚实基础。

进入新世纪,复旦计算机系迎来跨越式发展。2000年,获计算机科学与技术一级学科博士授予权,并被列入 985 计划重点支持。两年后,成立首批国家示范性软件学院。

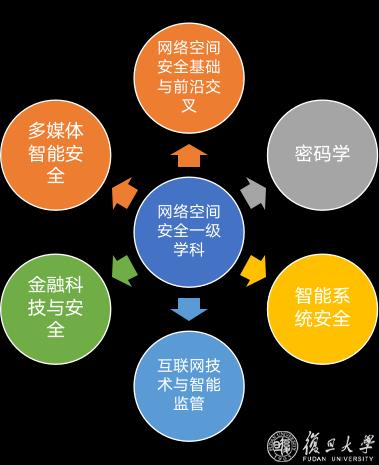

2008年,整合校内计算机学科力量,成立计算机科学技术学院。2011年,获软件工程一级学科博士授予权,成立复旦大学国家保密学院。2017年,获网络空间安全一级学科博士授予。2019年,上海市区块链工程技术研究中心揭牌。2023年,成立密码学院、网络安全学院……不仅要解决今天的问题,更要思考明天的需求。这种前瞻性思维,让复旦计算机系在多个关键节点把握住了发展方向。

2025年4月,计算与智能创新学院扬帆启航,以原计算机科学技术学院为班底,整合国家特色化示范性软件学院、国家保密学院、人工智能创新与产业研究院等十余家单位,旨在打造全球一流的计算与智能领域研究型学院,构建从“0”到“1”的“复旦版”核心能力,为国家高水平科技自立自强注入原生动力。

深耕:顶天立地,敢为人先

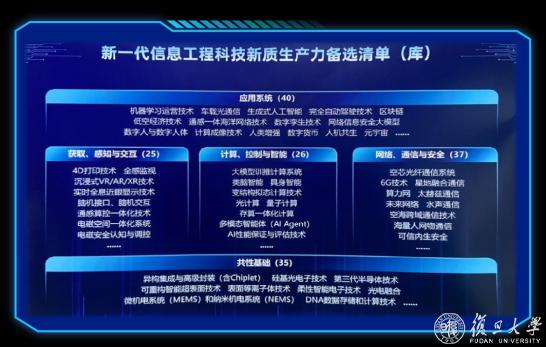

五十年来,复旦计算机学科始终与国家需求同频共振,在服务国家战略中展现“复旦担当”,构建起强大的科研矩阵。

10余个国家级、省部级科研平台,承担了一系列国家重大专项、重点研发计划。

近5年,累计获得近50项科技奖项,包括国家自然科学奖、教育部自然科学奖等。在计算机领域国际顶级期刊和会议上发表论文近700篇,获国家级和省部级教学成果70项。

与华为、字节跳动、江南造船集团等共建21个校企联合实验室,从基础理论研究到关键技术攻关,从原型系统开发到产业化应用,构建起产学研用的完整创新链,更培养了一大批懂技术、善创新、能创业的复合型人才。

走进新时代的复旦计算机,创新活力处处涌动,标志性成果层出不穷,彰显“复旦智慧”的硬核实力。

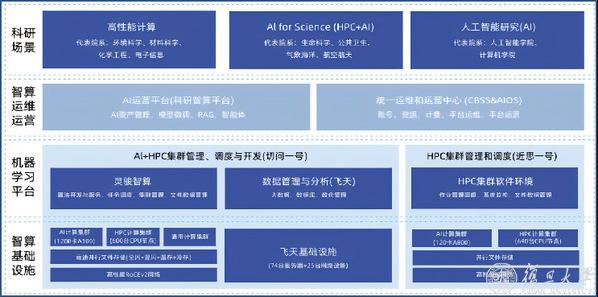

复旦计算机人打造的智能计算平台CFFF 2.0,是国内高校最大的云上科研智算平台之一,以先进的公共云模式提供超千卡并行智能计算,有力支撑了千亿参数大模型的训练任务,成为国内首个覆盖“教-学-研”全链条的人工智能基础设施。

由邬江兴院士团队研制的机载晶圆智算系统,成功打造了首个晶圆级网络互联系统等系列样机,在先进计算架构上实现原创突破,为解决“卡脖子”技术难题提供了“复旦方案”。

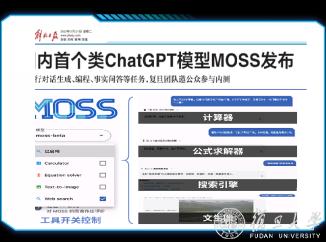

邱锡鹏教授团队开发的MOSS作为国内首个类ChatGPT大语言模型,已成为中国影响力最大的开源大模型之一,正让世界听到中国人工智能的强音。

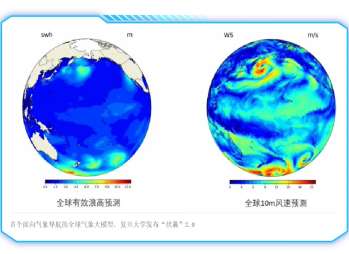

漆远教授团队打造的伏羲气象大模型,以全球15天逐小时预报3秒完成的惊人速度,重新定义着气象预测的精度。

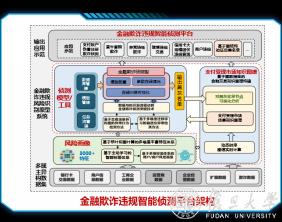

柴洪峰院士团队构建的金融风控体系,成果入选“2023国家金融信息化十件大事”,为守护国家金融安全筑起智能防线。

从纸带穿孔到千卡并行,变的是技术,不变的是复旦计算机人“从0到1”的闯劲。

茁壮:三院士领衔六大专业,创新培养模式直达未来

如今的复旦计算机,已成长为一棵枝繁叶茂的参天大树。50年来,始终致力于面向国家和产业需要培养拔尖创新人才。

学院构建“六系两平台”的学科体系,六个本科专业中,计算机科学与技术、软件工程、信息安全、信息与计算科学4个入选国家级一流本科专业建设点。

200余名在职教职工,包括3位院士、17位国家级高层次人才和19位国家级青年人才,构建起一支学科结构合理、富有学术活力的教学科研队伍。在这里,学生从大二开始,就有机会进入院士团队参与前沿研究。

学科实力持续跃升:国内学科评估表现突出,QS 2025计算机学科排名全球第39、大陆第5,Nature 2024 AI领域排名大陆第5。

2025年,创新学院全面升级人才培养体系,构建起“立交桥”式本研融通培养路径。面向2025级新生,推出计算机拔尖班和人工智能班两个本博融通培养项目,以及计算机科学与技术、信息安全、保密技术、软件工程四个本硕融通培养项目,为不同志向的学子量身定制成长路径。学生可根据兴趣,在“学术创新”与“工程卓越”两条路径间自由选择。

“大二下学期,我轮转了三个实验室,最后在自然语言处理方向,找到了真正的热情。”一位计算机科学拔尖班的学生分享道。这种项目制的培养,让学生在动手之前先“动心”。

更值得一提的是,学院联合全校开设41个“X+AI”双学士学位项目,并与生命科学学院联合推出“AI-生物学”本博融通培养项目,让跨界成为新常态。

“我们希望学生关注真正的兴趣,而非仅仅追逐分数。”近年来,复旦计算机更看重学生的学术潜力、竞赛表现和开源贡献,强化实践育人、打造“新工科”文化,这些在生动的育人场景里有着一一呈现。

在白泽战队的实验室里,学生们为网络安全竞赛挑灯夜战;在“码上修好”志愿服务中,同学们用专业知识服务校园;在“步青讲坛”上,学术大师与年轻学子畅谈前沿科技……

近年来,青年学子在国内外专业赛事中屡创佳绩,在网络安全、国际大学生程序设计竞赛等舞台上争金夺银,累计荣获国家级及以上奖项10项。“大平台、好团队、真问题、跨学科,这是我们总结出的新工科发展规律。”

五十年来,两万余名校友从这里走向世界,把个人的奋斗融入社会和国家发展,成为学术界、产业界和各行各业的领军者与中坚力量,汇聚成一张纵横全球的“复旦计算人”网络。

展望:智启新篇,计序辉煌

五十载砥砺前行,九万里风鹏正举。从黄浦江畔的初心萌芽,到世界舞台的智算浪潮,复旦计算机始终以代码为诗、以算法为笔,用半个世纪的汗水浇灌出今天的累累硕果。

站在新起点,新一代复旦计算机人正以敢闯敢试的锐气突破技术瓶颈,以脚踏实地的定力深耕科研沃土。下一个五十年,且看这支科技创新的“复旦力量”,如何在中国式现代化的壮阔征程中,继续书写属于自己的新篇章。