青山忠骨,英雄回家。9月12日至13日,第十二批30位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物由空军运-20专机接运回国,在沈阳桃仙国际机场庄严迎回,并隆重安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。至此,已有1011位志愿军烈士遗骸回归故土。

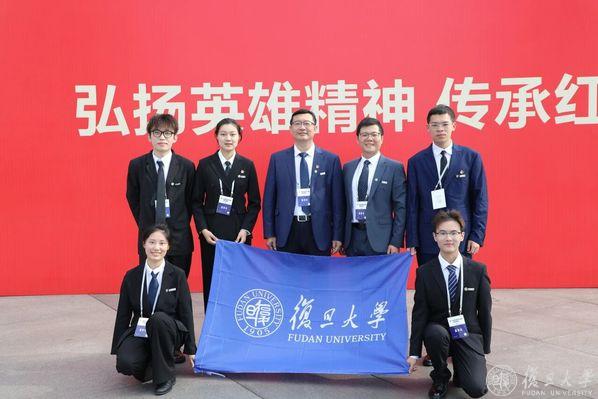

在这庄严而厚重的历史时刻,复旦大学师生代表七人受邀出席迎回与安葬仪式。他们中既有长期耕耘于法医学领域的科研工作者,也有正在茁壮成长的青年学子。这是退役军人事务部首次邀请高校代表团参与烈士遗骸迎回仪式,充分彰显了复旦大学在赓续红色基因、服务国家战略中的使命担当。

以国之名,接英雄回家

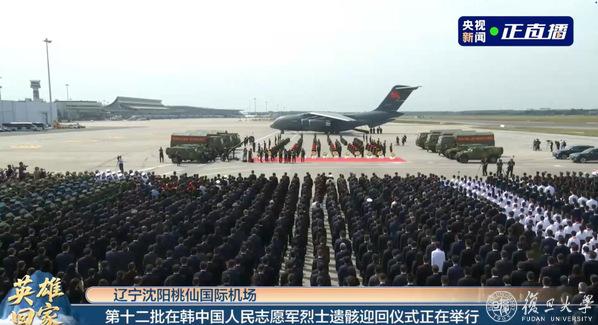

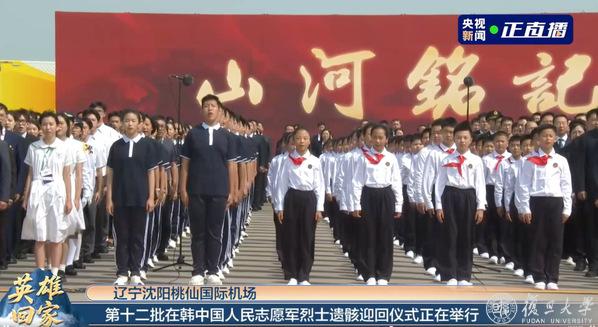

9月12日上午,沈阳桃仙国际机场肃穆无声,1500余人整齐列队,静候英雄归来。

空军运-20专机抵达祖国领空,四架歼-20战机升空护航,“双20”列阵长空,以最崇高的礼遇告慰英灵。专机降落,机场以“过水门”最高礼仪为英烈洗尘。

“我站的位置正对飞机舱门,能清晰看到礼兵走上舷梯、抬着棺椁缓步走下的剪影。他们的步伐坚定而轻柔,仿佛唯恐惊扰了烈士的安眠。”复旦大学法庭科学研究院博士生魏麒回忆现场,“那一刻,我听到周围很多抽泣声,自己也忍不住流泪。‘山河无恙,英雄归来’这八个字,在那一瞬间有了千钧重量。”

棺椁上覆盖的五星红旗、礼兵庄重的步伐、老兵颤抖的敬礼——每一个细节,都让在场者动容。

“非常震撼,这是一次精神的洗礼。”魏麒在接受央视新闻采访时说。作为复旦代表团的学生代表,她站在离历史最近的地方,“我们不仅是来缅怀先烈,更是在传承烈士的红色基因与精神血脉。”

一堂跨越七十余年的“思政课”

此次复旦大学代表团由法医学与法庭科学学院院长李成涛带队,包括法庭科学研究院副院长黄平,博士生魏麒、郭小凡,本科生郭晓勇、陶静如、宁津成。他们不仅参与迎回仪式,还于12日下午瞻仰沈阳抗美援朝烈士陵园,并于13日上午出席安葬仪式。

陵园静卧于蓝天之下,碧草如茵,松柏环抱,庄严肃穆之间回荡着厚重的历史回声。对许多同学而言,这是一次从书本走向现实的爱国主义教育。

“站在英灵安息之地,我才真正理解了何为‘忠魂归国’,何为‘以史为鉴’。”郑重地向先烈深深鞠躬三次,在历史学系2023级本科生宁津成眼中,历史学人有作为记忆守护者、价值传承者的使命:“我们要以笔为敬、以治学为祭,让英雄的故事代代相传,让爱国与奉献的信念永不褪色。”

马克思主义学院2023级本科生陶静如亦深受触动,她表示,这场仪式让她对所学理论有了更深刻的情感认同:“先烈们用生命践行的理想与精神,是我们思想理论最生动的教材。”

作为一名未来将要走上思政课教师岗位的博士生党员,马克思主义学院2024级博士生郭小凡深受触动:“我更加坚定了用好红色资源、赓续红色血脉的决心。”

科技之光,照亮无名英雄归途

值得一提的是,复旦大学法庭科学研究院近年来持续参与烈士遗骸鉴定与研究工作,致力于让“无名”变“有名”,从回国到回家。

研究院设立遗骸搜寻鉴定研究中心,承担多项国家级科研项目,攻克遗骸DNA提取、复杂亲缘关系鉴定等关键技术,并在人工智能辅助的颅面复原方面实现了突破。在湖南马迹塘战役无名烈士、西藏阿里地区无名烈士等发掘鉴定任务中发挥了重要作用。

“每一次检测与比对,都是为了让烈士‘有名有姓’地回家。” 作为多年从事遗骸鉴定工作的法医,黄平深有感触。他说:“法医学不仅是一门科学,更承载着厚重的家国情怀与历史使命。”法医学与法庭科学学院的成立,也是从学科交叉融合、拔尖创新人才培养等方面为进一步服务烈士遗骸鉴定工作提供持续保障。

魏麒在采访中从专业角度谈到,DNA分子刻画、颅骨面貌复原等法庭科学技术正在切实服务于烈士身份鉴定。“我国还有很多烈士遗骸尚未寻回,很多英雄尚未正名。我们要继续努力,让他们真正从‘无名’到‘有名’,从回国到回家。”她选择法医遗传学和法医人类学作为研究方向,正是希望用专业知识“让更多的无名烈士成为有名英雄”。

站在历史与现实的交汇点,法医学与法庭科学学院2022级本科生郭晓勇深知将个人专业能力融入国家与民族的使命意义。他表示,作为法医学子,要从先烈的事迹中汲取力量,将感动转化为扎根专业与服务家国的实际行动。

传承红色基因,从历史走向未来

从抗美援朝时期复旦师生踊跃参军、捐物支前,到今天以科技手段助力遗骸鉴定、以学术研究守护历史记忆,复旦人始终将主动服务国家战略、崇尚英雄传承红色基因的精神内核代代相传。

“站在迎回仪式的现场,历史教科书中的文字变成了可感可触的现实。”李成涛说,“我们要把这份震撼与感动带回校园,融入工作与生活,将个人发展融入民族复兴的伟大事业中。”

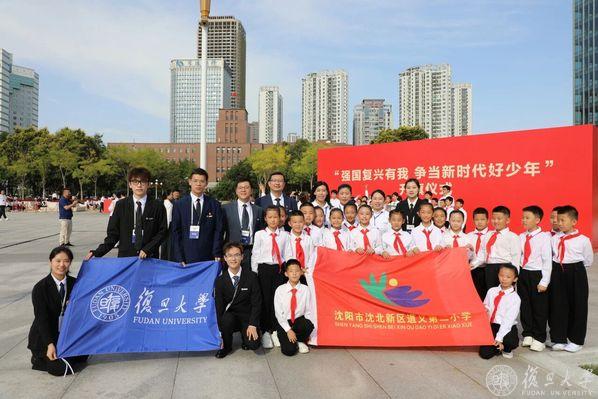

红色基因,生生不息。迎回仪式前,复旦师生还参加了“强国复兴有我 争当新时代好少年”主题升旗仪式,并与当地中小学生进行了深入交流。大手牵小手,复旦师生将尊崇英雄的信念传递给更多青少年,在他们心中播撒下信仰的种子,让英烈精神在代代赓续中焕发新的光彩。

英魂归故里,山河已无恙;精神永传承,我辈当自强。此次沈阳之行,对复旦师生而言,不仅是一次庄严的仪式,更是一堂跨越时空的历史课、思政课、人生课。它再次证明,复旦人永远铭记英雄,始终与国家同频共振。英雄已归国,精神永长存。而新的故事,正在一代代复旦人的书写中延续。