2010年3月19日,由复旦-哈佛医学人类学合作研究中心发起的“复旦当代人类学讲坛”正式启动,哈佛人类学资深教授、复旦大学名誉教授、国际医学人类学领军人物凯博文(Arthur Kleinmen)担任本讲坛的开讲嘉宾,发表了以“人类学视野中的关爱和护理”为主题的演讲。参加本次讲演的有复旦大学社会发展与公共政策学院的任远教授、张乐天教授和潘天舒副教授。应邀出席的嘉宾有复旦社会科学高等研究院的纳日必力戈教授、复旦大学历史系高晞教授、上海精神卫生中心副主任徐一峰教授、《哈佛杂志》主编罗森伯格(Rosenberg)先生以及上海大学社会学系的王富文(Nicholas Tapp)、巫达和张佩国教授等。本次讲坛还吸引包括复旦医学院和公共卫生学院在内的各种系科专业的同学。

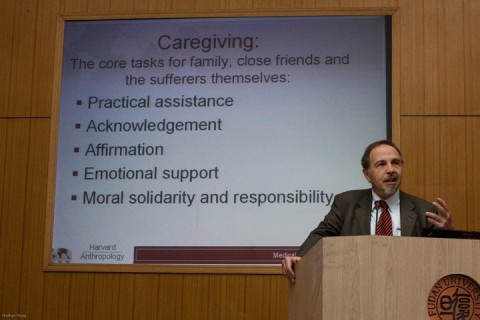

凯博文教授认为,在充满无常和危机的世界中,健康灾难、老龄化疾病、残疾让关爱和护理与我们每个人息息相关。关爱和护理与其说与专业医学相关,还不如说是一项道德实践,因为关爱和护理是我们面对当今风险社会的一种存在方式,是我们值得为之付出努力的伦理守诺,是我们成为“人”所必经的历练。在凯博文教授看来,在一系列学术问询之前首先是一种道德关怀,一种对他人苦痛的在场和关注。他自己一开始并不是通过学术研究来接近关爱和护理,而是从早年急诊室住院医生以及此后从事心理医师工作,直到七年前开始照顾自己患老年痴呆症的妻子的生活点滴中学习和思考什么是护理和关爱。他骄傲而满怀深情地说,明天就是他和妻子结婚44周年的纪念日。现场听众为他献上了长时间的掌声。针对当今研究只是将关爱和护理作为一种专业性的健康服务,凯博文教授特别强调家庭关怀网络,并提出了研究关爱和护理的一系列人类学问题:关爱和护理的现象学;家庭和其他照顾关怀网络的应对;关怀和护理中的情感和道德实践;关爱和护理的跨文化研究;如何在关爱和护理理论中融入普世生存意义和地方道德世界观;关爱和护理政策。凯博文教授认为通过扩展他先前研究疾病叙事和社会苦痛的理论框架可以为这一系列人类学问题提供新的思考方式;为关爱护理和苦痛提供民族志的见证。演讲最后,凯博文教授用Henry James的一段话勉励在场的听众:我们在黑暗中工作——尽其所能——给予我们所能给予的。我们的疑虑也是我们的激情,而激情是生活之所在。

演讲完毕后,本次演讲的评论人张乐天教授高度评价凯博文教授的研究对老龄化中国的现实意义,同时赞扬凯博文教授是关爱和护理的道德楷模。随后凯博文教授热情耐心地回答了同学们的提问。凯博文教授还与来自上海地区的人类学者进行了进一步的交流。他认为, 国际人类学界正在发生的、最为令人瞩目的一个变化就是学科关注的对象正在转向当代的主要社会和地区,如中国、日本、欧洲各国和美国等等。另一重要趋势是医学人类学作为社会和医学人类学分科,在整个人类学学科发展中正占据着日益显著的中心地位。这一动向显示:人类学家们正转向对影响当代社区的重要社会问题的研究,而且还开始表达出努力转化人类学研究成果,使之产生出能为政策辩论、项目实施和大众传媒所用的价值。在这一过程中,医学人类学已经开始发挥它应有的桥梁作用,在一方联结社会和人文科学,在另一方联结健康和政策科学。他认为,用跨越不同社会空间的“桥梁”来比喻和形容复旦大学和哈佛大学之间的关系,尤其是成立于2007年10月的复旦 -哈佛医学人类学合作研究中心是最为恰当不过了。他衷心希望通过齐心协力,以复旦当代人类学讲坛和《复旦-哈佛当代人类学丛书》为平台,为复旦人类学的发展注入专业化、国际化精神,将复旦人类学带入公众视野,在中国创造出全新的人类学领域。他同时鼓励中国同仁们为世界范围内人类学的学术探索,奉献出激动人心的成果,让人类学的智慧得以更广范围的分享和应用。