2009年12月10日晚,生命科学学院与复旦学院携手举办的学养拓展系列讲座暨“生命科学励志讲坛”在逸夫楼报告厅举行。中国科学院院士、复旦大学理论生命科学研究中心主任郝柏林先生为现场近两百名师生带来了一场题为“达尔文与生命之树”的精彩报告。

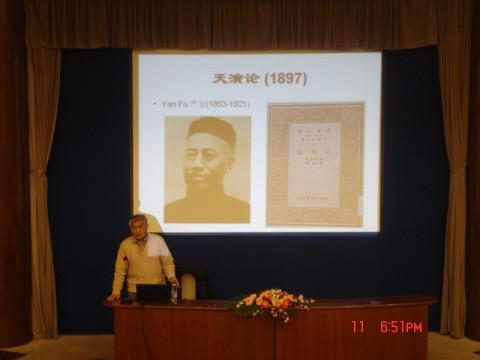

今年是达尔文200周岁诞辰,也是《物种起源》著作发表150周年。郝先生以达尔文环球考察的经历入题,鼓励年轻人有机会要走出象牙塔,在实践中学习。接下来,他生动介绍了在中国传播达尔文思想的两位先驱者——严复和马君武的故事,并向大家展示了马君武所著正版《物种原始》译本。郝院士告诉大家,这本译著的收藏者是马君武的好友,北大生物系的第一届学生,“很少规规矩矩坐在教室里读书,被老师派去西北各个地方搜集标本”——这个学生正是郝院士的父亲:岁月的一页被轻轻翻开,上面曾经记下这位物理学家与达尔文的缘分。

《物种起源》原版中只有一张插图,展示的是生命演化的树状分枝。郝先生引用自己对达尔文书中接近结尾一段话的翻译解释说,“很可能所有在地球上生活过的有机体,都来自于某个生命开始第一次呼吸的原始形式”。郝先生十几年来的工作,目的正是为了重新构造这棵生命之树。他提到了当今进展得如火如荼的基因组计划,并且从统计学和生命哲学的角度肯定了基因组测序的意义——自然界的蛋白质和DNA的序列,是数十亿年的演化结果,是非常特别的非典型集合,因此需要一个一个地研究。在深入浅出地阐述了系统发生学与进化生物学领域的几个核心概念之后,郝先生介绍了自己所专注的原核生物尤其是细菌基因组研究在构建生命之树这项工作中的重要性。细菌之间基因交流的频繁是构树的一大难题,为此纽约大学的教授卡尔沃斯提出过基于核糖体RNA的分类方法,但仍不完善。郝先生发展出了一套分辨率更高的组分矢量方法,他生动形象地向大家描述了这种方法的工作原理,也提到了这项方法诞生之初受到的批判和攻击,并总结出自己做科研的体会——“科学上有许多事、有许多想法事先不知道能用到多远,那你在没有别的想法以前你就推,推到不行的地方再说。”

互动环节气氛非常热烈,报告厅中笑声、掌声不断。郝院士回答了主办方向校内外征集的问题,并接受现场同学们的踊跃提问。讲座结束后,现场响起了持久的掌声。当同学们注意到郝师母也在台下一角安静地听完报告时,再一次向两位老人致以充满敬意的掌声。聆听讲座的同学纷纷表示,非常高兴有这个机会和大师近距离地接触。郝院士的渊博学识,风趣谈吐和深厚的人文素养无不感化着每一位听众。